Pour tester cette supraconductivité par proximité, donc l’extension de propriétés supraconductrices hors d’un supraconducteur, on peut placer un conducteur non supraconducteur (appelé « normal ») entre deux contacts supraconducteurs. Pour que la supraconductivité passe à travers le conducteur « normal », il faut que ce dernier soit ce qu’on appelle « quantiquement cohérent ». Cela veut dire que si deux électrons appariés en paire de Cooper passent du supraconducteur au métal normal, ils doivent rester dans le même état quantique durant leur traversée pour pouvoir reformer une paire supraconductrice dans le deuxième supraconducteur. Ainsi les électrons appariés doivent subir les mêmes collisions durant leur traversée du métal « normal », et ne pas changer d’état à cause de l’agitation thermique ou d’une collision avec un atome magnétique qui perturberait différemment les deux électrons de la paire.

Pour tester si c’est le cas, on mesure de la résistance de l’ensemble du sandwich Supra-Métal Normal non supra-Supra, qu’on appelle de façon abrégée S-N-S: si le conducteur non supra « N » est quantiquement cohérent aux températures de l’expérience, la résistance de la jonction SNS tombe à zéro, même pour des longueurs de métal normal importantes (plusieurs milliers de nanomètres à des températures inférieures au degré kelvin).

Ce test sonde la nature du conducteur normal, et des paires d’électrons qui peuvent le traverser. On prédit ainsi un nouveau type de paires qui traverseraient le graphène. On a aussi tout récemment découvert que les paires d’électrons pouvaient changer de configuration de spin pour traverser un matériau magnétique de plusieurs dizaines de nanomètres de long.

Graphène

Graphène

Ce carré de moquette est en réalité un micron carré de graphène, un matériau d’un atome d’épaisseur dont la fabrication en 2004 a valu à ses inventeurs le prix Nobel en 2010. À basse température, lorsque les contacts sont supraconducteurs, on peut faire passer un supercourant de près d’un microampère, et que l’on peut contrôler avec une tension.de grille.

Nanotubes de carbone

Nanotubes de carbone

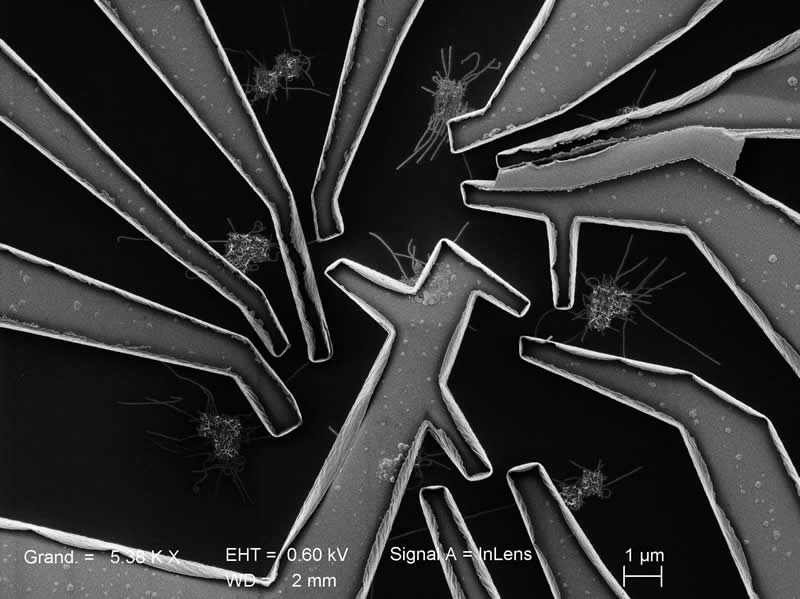

Les longs fils qu’on distingue suspendus entre deux bords (en noir) sont des nanotubes de carbone, de diamètre 1 nanomètre (environ dix atomes seulement !), pour une longueur de plusieurs centaines de nanomètres. Ces  nanotubes sont connectés à des électrodes supraconductrices par nanosoudure, et suspendus au-dessus du vide, ce qui permet leur observation en microscope à transmission. À basse température ils sont traversés par un supercourant pouvant atteindre 0,1 microampère.

nanotubes sont connectés à des électrodes supraconductrices par nanosoudure, et suspendus au-dessus du vide, ce qui permet leur observation en microscope à transmission. À basse température ils sont traversés par un supercourant pouvant atteindre 0,1 microampère.

On peut même induire de la supraconductivité par proximité dans des centaines de micron carrés, en saupoudrant la surface du graphène de nanoparticules supraconductrices.

Molécules

Molécules

Image prise au microscope à transmission de deux molécules de C82 (des sortes de ballons de football composés d’atomes de carbone), fourrées avec un seul atome magnétique (en l’occurrence chaque molécule contient un atome de gadolinium). On voit sur cette micrographie que les deux molécules sont suspendues dans le vide, entre deux contacts supraconducteurs. On étudie ainsi comment les spins électroniques, les plus petits aimants réalisables, contenus dans les deux molécules, empêchent la supraconductivité de traverser parfaitement ces deux molécules. Cette photo est un des seuls exemples de système moléculaire que l’on a pu mesurer électriquement et aussi observer avec une telle résolution dans un microscope.

Un seul atome ?!

Un seul atome ?!

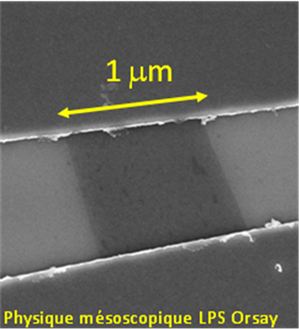

On peut faire passer un supercourant à travers un seul atome (d’aluminium par exemple) : ici le pont que l’on voit peut être ouvert ou refermé très progressivement pour ne consister qu’en un seul atome pontant les deux électrodes supraconductrices. Plus de détails ici.